Anmeldepflicht für eichrechtskonforme Ladestationen

Braucht es eine Ladestation mit oder ohne geeichtem Zähler? Diese Frage beantworten wir. Vereinfacht gesagt: Wer die Ladung bezahlt, kann auf einem geeichten Zähler für eine genaue Abrechnung bestehen. Kein Zweifel besteht allerdings, wenn man sich für eine Ladestation mit geeichtem Zähler entschieden hat. Dann gilt: Innerhalb von sechs Wochen muss sie der/die Betreibende bei den Eichbehörden anmelden – ganz gleich, ob man als Privatperson freiwillig eine entsprechende Ladesäule in der Garage installiert oder ob ein Unternehmen am Firmenstandort Lademöglichkeiten für seine Mitarbeitende schafft.

Denn eine Ladestation mit geeichtem Zähler gilt als „Messgerät“ im Sinne des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) sowie der Mess- und Eichverordnung (MessEV). In diesen 2015 in Kraft getretenen Regelwerken wird die Anmeldepflicht geregelt. Für Ladestationen mit digitalem, nicht-geeichtem Zähler gilt sie demnach nicht – und auch nicht für Messgeräte, die vor dem 1.1.2015 in Betrieb genommen wurden. Konkret kommt §32, Abs. 1 des MessEG zum Tragen: „Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet oder im Auftrag des Verwenders Messwerte von solchen Messgeräten erfasst, hat die betroffenen Messgeräte der nach Landesrecht zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen.“ Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann im Extremfall mit einem Bußgeld belangt werden.

Update: Ab dem 1. Januar 2025 entfällt die Pflicht, neue oder erneuerte Messgeräte nach der Inbetriebnahme bei der zuständigen Eichbehörde zu melden. Diese Änderung ergibt sich aus dem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz und soll Unternehmen sowie Verbraucher von bürokratischem Aufwand entlasten.

Wichtig: Die Eichpflicht bleibt bestehen – Messgeräte müssen weiterhin den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und regelmäßig geeicht werden. Die Überwachung der Messgeräte erfolgt künftig verstärkt im Rahmen der Eichungen.

Regelmäßige Prüfung: Misst die Ladestation noch exakt?

Der Hintergrund ist folgender: Die Eichbehörden müssen die Qualität aller Messgeräte sicherstellen und garantieren, dass sie richtig zählen und abrechnen – ob Zapfanlage, Wasserzähler oder Ladestation für E-Autos. Daher stoßen Hersteller von Ladestationen vor dem Verkaufsstart für jeden neuen Typ eine Baumuster- und Konformitätsprüfung an. Da die Eichbehörden aber auch den langfristigen, verlässlichen Betrieb gewährleisten müssen, prüfen sie alle acht Jahre die Zähler in den Ladestationen. Und genau daher müssen Ladesäulen einmalig registriert werden: So wissen die Behörden, wo und bei wem sie im Einsatz sind und können regelmäßig überprüfen, ob die Ladestationen noch immer exakte Messwerte liefern.

Das klingt kompliziert und aufwändig – ist es aber gar nicht. Denn die einzelnen Länderinstitutionen der Eichbehörden haben sich zusammengeschlossen und bieten eine zentrale Online-Plattform für die Anmeldung von eichrechtskonformen Ladestationen an, auch wenn diese in unterschiedlichen Bundesländern betrieben werden. Auf eichamt.de lassen sich in wenigen Minuten die Ladestationen erst- und einmalig registrieren – auch mehrere Stationen lassen sich dabei auf einmal erfassen.

Dafür müssen nur wenige Angaben gemacht werden: Bei „Geräteart“ wählt man aus einer Liste den Punkt „Messgerät im Anwendungsbereich E-Mobilität“ aus und gibt dann die Bundesländer ein, in denen man die eigenen Stationen verwendet. Des Weiteren müssen Hersteller, Typbezeichnung und das Jahr der Kennzeichnung – welches in der Praxis dem Jahr der Installation der Ladestation entspricht – angegeben werden. Damit fehlen nur noch die persönlichen Kontaktdaten und das optionale Setzen eines Hakens bei „Messgeräteliste vorhanden“.

Komfortable Listenführung erleichtert Verwaltung

Denn wer mehr als eine Ladestation betreibt, kann einfach eine Liste – etwa im xls-Format – mit Angaben zu Hersteller, Typbezeichnung und Jahr der Kennzeichnung der jeweiligen Stationen führen, die man stets aktuell halten und auf Verlangen der Behörden vorzeigen muss. Hochgeladen werden muss diese Liste aber nicht. Außer Betrieb genommene, dauerhaft defekte oder verkaufte Ladestationen entfernt man folglich aus seiner selbst verwalteten Liste, neue Geräte fügt man hinzu.

Fertig, nach Abschluss der Registrierung erhält man eine Mail als Bestätigung. Die einmalige Online-Registrierung ist daher eine echte Erleichterung: Einfach registrieren, laden und garantiert richtig abrechnen!

Auf einen Blick

Welche Ladestationen müssen bei Eichbehörden angemeldet werden?

- Eichrechtskonforme Ladestationen zählen laut deutschem Mess- und Eichgesetz als „Messgeräte“ und müssen bei Inbetriebnahme registriert werden. Ladestationen mit digitalem, nicht-geeichten Zählwerk dagegen nicht.

Wer muss die Registrierung vornehmen?

- Die Pflicht betrifft alle, die neue oder erneuerte Ladestationen verwenden oder im Auftrag des Verwenders Messwerte von solchen Ladestationen erfassen.

Innerhalb welcher Frist muss die Anmeldung erfolgen?

- Die Anmeldung muss spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme erfolgen.

Wie erfolgt die Anmeldung?

- Die Anmeldung eichrechtskonformer Ladestationen erfolgt komfortabel online auf eichamt.de. Alternativ kann die Anzeige direkt an die für den Verwendungsort zuständige Eichbehörde erfolgen (die Adresse findest du auch unter eichamt.de). Zudem steht eine einheitliche zentrale Telefax- und Postadresse zur Verfügung:

Geschäftsstelle der AGME

c/o Deutsche Akademie für Metrologie beim

Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht

Wittelsbacherstr. 14

83435 Bad Reichenhall

Fax: +49 8651 974767-99

Welche Daten müssen dabei angegeben werden?

- Geräteart, Bundesländer, Hersteller, Typbezeichnung, Jahr der Kennzeichnung und persönliche Kontaktdaten.

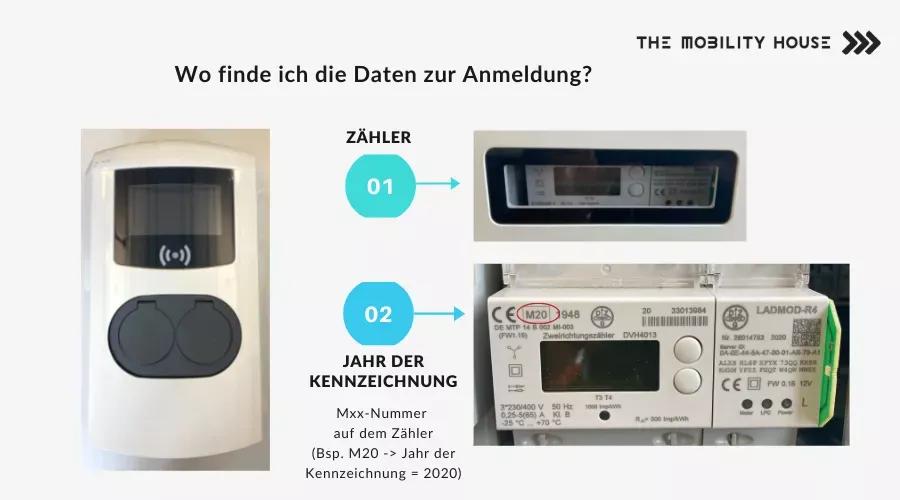

Wo finde ich das Jahr der Kennzeichnung meiner Ladestation?

Das Jahr der Kennzeichnung ist direkt auf dem Zähler der Ladestation vermerkt

(siehe Grafik).

Informationen für Unternehmen

Bei Bestandssäulen, sofern sie noch nicht über die erforderlichen Messsysteme verfügen, muss der Betreiber einen konkreten, individuellen Nachrüstplan bei der zuständigen Landes-Eichbehörde einreichen. Es gibt auch Ladesäulen, die von der Eichpflicht ausgenommen sind. Zum Beispiel wenn der Strom an der Ladesäule verschenkt oder per Flatrate abgerechnet wird. Weitere Ausnahmen und Fallstricke ergeben sich in der Vielzahl von verschiedenen Ladeszenarien im privaten oder halböffentlichen Umfeld, auf die wir im Detail eingehen werden.

Mitarbeitende laden am Arbeitsplatz

Laden Mitarbeitende den Firmenwagen kostenlos am Arbeitsplatz, so muss diese Säule nicht eichrechtskonform aufgebaut sein. Greift die Versteuerung des geldwerten Vorteils wieder (die Steuerbefreiung gilt bis zum Jahr 2030), wäre es ebenfalls nicht notwendig, dass die Ladestation eichrechtskonform abrechnen kann; ein MID-zertifiziertes Messsystem (MID = Measurements Instruments Directive) wäre ausreichend. Anders gestaltet sich dieser Fall, wenn der/die Mitarbeitende das Laden beim Arbeitgeber des privaten Elektrofahrzeugs bezahlen muss. Dann muss diese Ladesäule den Anforderungen des Eichrechts genügen.

Besuchende laden am Unternehmensstandort

Laden externe Kund:innen oder Besucher:innen am Standort eines Unternehmens kostenpflichtig, so muss diese Ladesäule dem Eichrecht entsprechend aufgebaut sein.

"Außerdem sind die Vorgaben der Ladesäulenverordnung zu beachten, wenn es sich um Parkflächen handelt, die öffentlich zugänglich und für jedermann nutzbar sind. Zudem sind die Vorgaben der Preisangabenverordnung zu beachten, wenn es sich bei den Kund:innen oder Besucher:innen um Verbraucher:innen handelt."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht in dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Forschungs- und Technologieprogramm „IKT für Elektromobilität

Mitarbeitende laden zuhause

Wird ein Firmenwagen von Mitarbeitenden bei sich zuhause geladen und ist der gesamte Ladestrom dem Firmenfahrzeug zurechenbar, so reicht für die Abrechnung mit dem Arbeitgeber ein MID-zertifizierter Zähler zwischen Ladepunkt und dem Anschluss ans Hausnetz bzw. direkt am Ladepunkt selbst. Sollten jedoch mehrere Elektroautos, beispielsweise von Verwandten oder Bekannten, ebenfalls an diesem Ladepunkt laden, kommt es darauf an, welche Nachweise der Arbeitgeber verlangt, erklärt Rechtsanwältin Boesche. Er kann auf einen konformitätsbewerteten Ladepunkt bestehen, sofern die Ladevorgänge eindeutig den einzelnen Fahrzeugen zugeordnet werden sollen.

Eine Möglichkeit, den Aufbau einer eichrechtskonformen Lademöglichkeit bei den

Mitarbeitenden daheim zu vermeiden, ist eine pauschale Abrechnung der

Ladeaufwände, vergleichbar mit vom Arbeitgeber ausgegebenen Tankgutscheinen.

Diese Pauschalen für Elektrofahrzeuge sind per Erlass vom 26. Oktober 2017

ausdrücklich durch die Finanzverwaltung zugelassen worden. „Für das

elektrische Aufladen eines Dienstwagens (nur Pkw) nach Paragraf 3 Nummer 50

EStG und zur Anrechnung von selbst getragenen individuellen Kosten“, heißt es

in dem Schreiben,

geltenfolgende monatliche Pauschalbeträge, gültig von 2021 – 2030:

|

Mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber |

Ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber |

|

Rein batteriebetriebenes Elektroauto |

30 € |

70 € |

Plug-in-Hybridauto |

15 € |

35 € |

Poolfahrzeuge laden am Unternehmensstandort

"Soll das Laden von nicht an einen nutzergebundenen Firmenwagen (Poolfahrzeuge) am Unternehmensstandort abgerechnet werden, stellt sich zwar ebenfalls die Frage, welche eichrechtlichen Anforderungen von der Ladeeinrichtung zu erfüllen sind. Es handelt sich allerdings um ein rein internes Rechtsverhältnis, bei dem sich nur bei der unternehmensinternen Zuweisung der Kosten die Frage stellt, welche Nachweise das Finanzamt benötigt. Dies sollte im Einzelfall geprüft werden."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Mehrere Unternehmen in einem Industriepark

Bei einer gemeinsam von unterschiedlichen Unternehmen genutzter Ladeeinrichtung, die auf einem Gelände wie einem Industriepark aufgebaut ist, können erleichterte Anforderungen gelten. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn die Voraussetzungen des § 35 MessEG vorliegen, wie etwa gleichbleibende gewerbliche Partner, ein räumlich zusammengehörendes, geschlossenes Grundstück und eine Vereinbarung zwischen den Parteien darüber, wie mit fehlerhaften Messungen umgegangen werden soll, stellt Boesche klar. Eine der Parteien muss die Rolle des Betreibers der Ladeeinrichtung innehaben, für die Abrechnung wäre ein MID-zertifizierter Zähler ausreichend. Die Expertin empfiehlt, das Vorliegen der Voraussetzungen im Einzelfall zu prüfen.

Informationen für Immobilien und WEGs

Wohnungseigentümer:innen, Eigentümergemeinschaften (WEG) und Immobilienunternehmen erfahren, wann sie an einem Ladepunkt eichrechtskonform abrechnen müssen.

Gemeinschaftsparkplätze in einer WEG

Der Ladestrom an Gemeinschaftsparkplätzen in einer WEG muss eichrechtskonform abgerechnet werden, da die Ladepunkte von verschiedenen Nutzer:innen aufgesucht werden.

"Zudem finden, wenn es sich um Verbrauchende handelt, wovon in der Regel auszugehen ist, auch die Vorgaben der Preisangabenverordnung Anwendung."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Individueller Ladepunkt mit Anschluss am Wohnungszähler

Wer einen eigenen Stellplatz mitsamt einer Wallbox hat, welche mit dem eigenen Wohnungszähler verbunden ist, braucht den Ladepunkt nicht nachzurüsten.

"Hier erfolgt das Laden über den Haushaltszähler, der ja auch ein geeichter Zähler ist. Eine weitere Abrechnung findet nach meinem Verständnis nicht statt."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Individueller Ladepunkt mit Anschluss am Allgemeinstrom

Ist die Wallbox am eigenen Stellplatz hingegen am Allgemeinstrom bzw. einem gemeinschaftlich genutzten EVU-Zähler (EVU = Energieversorgungsunternehmen) für alle Ladestationen angeschlossen, ist die Nachrüstung mit einem MID-zertifizierten Zähler (MID = Measurements Instruments Directive) ausreichend. Bei der Jahresabrechnung wäre somit eine Umlage auf einzelne Nutzer:innen möglich, ähnlich der Nebenkosten-Verbrauchsabrechnung. Allerdings muss auch jeder Ladepunkt eindeutig einem/r einzigen Nutzer:in zugeordnet werden können. Das lässt sich zum Beispiel durch eine Nutzer:innen-Authentifizierung direkt an der Wallbox per Schlüssel oder RFID-Chip sicherstellen.

"Wird eine Wallbox jedoch von mehreren Parteien genutzt, bedarf es nachvollziehbarer, rückverfolgbarer Messergebnisse, die man nur bei konformitätsbewerteten Ladesystemen bekommt. Es gelten dann also dieselben Regeln wie bei Gemeinschaftsparkplätzen."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Ist der/die Eigentümer:in des Hauses und Vermieter:in der Wohnung auch Betreiber:in der Ladeeinrichtung und handelt es sich bei den Mietenden – was in der Regel der Fall ist – um Verbrauchende, gelten erleichterte Anforderungen des Mess- und Eichrechts.

"Wenn beide Vertragsparteien vor Ort anwesend sind und beide das Messergebnis nach dem Ende des Ladevorgangs anerkennen, können die Voraussetzungen des Direktverkaufs gegeben sein. Im Falle des Direktverkaufs bedarf es keines konformitätsbewerteten Messsystems, ein MID-zertifizierter Zähler wäre ausreichend. Bezahlt wird dann eine angemessene Gebühr je verbrauchter kWh Strom."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Informationen für Hotels und Ferienunterkünfte

Wir erklären Hotelbetreibenden und Anbietenden von Ferienwohnungen und -häusern, wie sie das Laden der Elektroautos ihrer Gäste eichrechtskonform abrechnen können.

Laden von Gästen im Hotel

Ist an einem Hotel öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur aufgebaut, gelten die vollen Anforderungen der Ladesäulenverordnung und des Eichrechts, wenn das Laden dort kostenpflichtig ist. Auch auf einem abgeschlossenen Exklusiv-Parkplatz für Hotelgäste sind eichrechtskonforme Ladesäulen Pflicht, wenn der Ladestrom abgerechnet werden soll. Eine vermeintlich einfache Lösung wie etwa eine Tagespauschale für die Nutzung eines Ladepunktes ist nicht zulässig, da sie nicht mit der Preisangabenverordnung vereinbar ist. Diese erlaubt nur Flatrates auf Monats- oder Jahresbasis.

Erlaubt wäre es hingegen, eine Gebühr für den Parkplatz zu verlangen und den Strom für Elektroautos kostenlos abzugeben. Die Gebühren für die Nutzung der Parkplätze für Elektroautos dürfen allerdings nicht teurer sein als jene für herkömmlich angetriebene Fahrzeuge.

"Ist ein Hotelgast allerdings geschäftlich unterwegs, handelt es sich um ein B2B-Verhältnis. In diesem Bereich wäre alternativ auch eine Session Fee (eine fixe Gebühr pro Ladevorgang) zulässig."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Erfahre mehr über unsere Ladelösungen - speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Hotels.

Ferienhäuser und -wohnungen

Selbst an exklusiven Parkplätzen von Ferienhäusern oder -wohnungen müsste ein eichrechtskonformes Ladesystem installiert sein, wenn der Strom abgerechnet werden soll.

"Es könnten aber die Voraussetzungen des Direktverkaufs vorliegen, wenn der/die Betreiber:in des Ladepunktes und der/die Verbraucher:in, in dem Fall Mieter:in des Ferienhauses, das Messergebnis eines MID-zertifizierten Stromzählers am Ende des Aufenthalts vor Ort anerkennen. Dann würde diese Lösung ausreichen. Bezahlt würde dann eine angemessene Gebühr je verbrauchter Kilowattstunde Strom."

Dr. Katharina Vera Boesche,

Rechtsanwältin, Leiterin der Fachgruppe Recht „IKT für Elektromobilität“

Am einfachsten wäre es für Hotels und Anbieter:innen von Ferienunterkünften womöglich, den Strom, wie auch jenen für Fön, Wasserkocher oder Licht, kostenlos im Rahmen der Miete zur Verfügung zu stellen. Dann erübrigen sich der Aufwand und die Mehrkosten, die der Aufbau und der Betrieb einer eichrechtskonformen Lademöglichkeit mit sich bringt. Zudem wird der Betrieb dadurch interessanter für die stetig steigende Zahl an Elektroauto-Fahrer:innen. Am Ende dürfte diese Lösung, gerade bei kleineren Betrieben, in der Regel sogar günstiger sein. Schließlich kostet der Strom für 100 km mit einem Elektroauto im Schnitt nur etwa fünf bis sechs Euro.